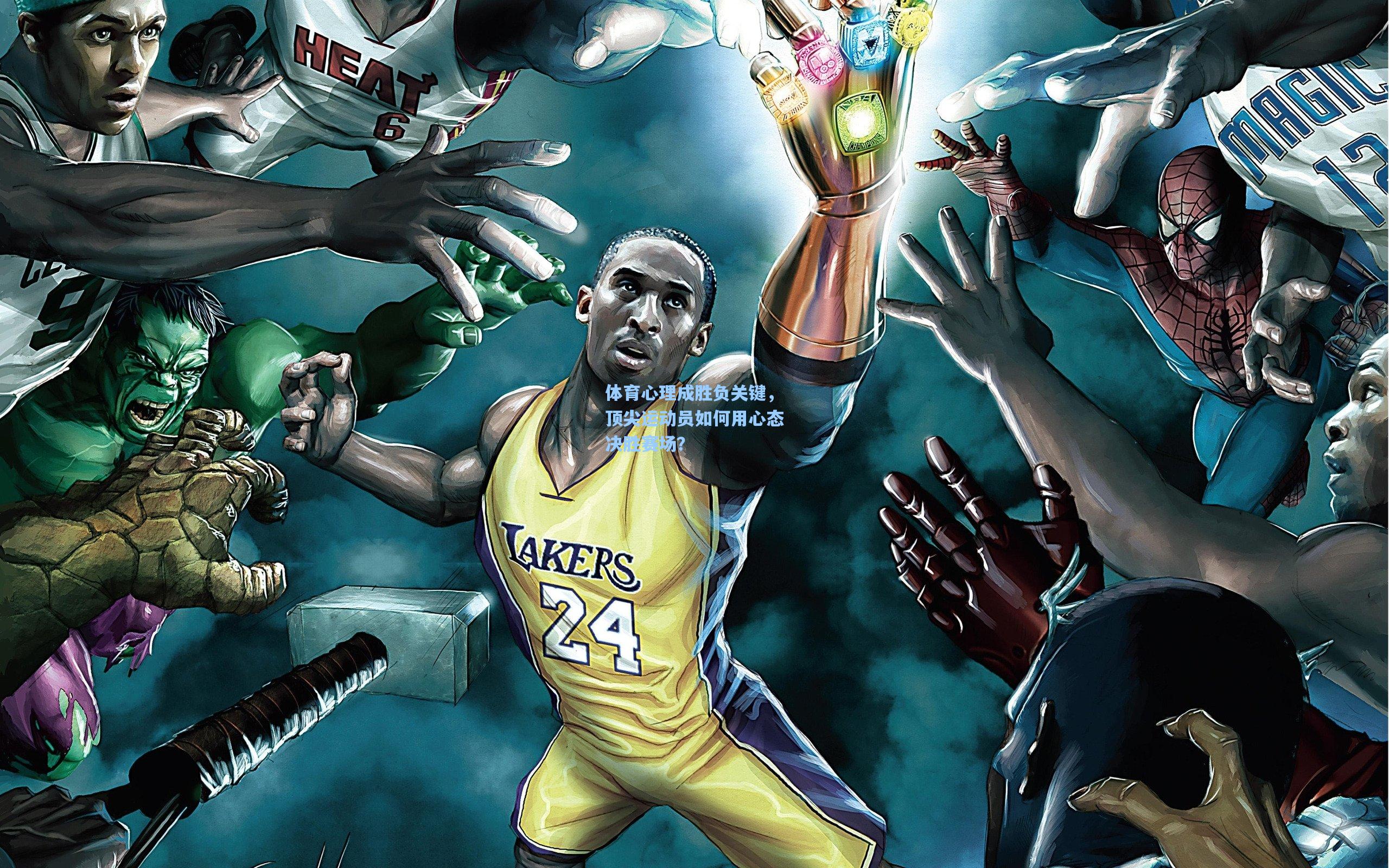

在竞技体育的开云体育下载舞台上,技术、体能和战术固然重要,但越来越多的研究表明,体育心理已成为决定胜负的隐形分水岭,从奥运冠军到职业联赛选手,顶尖运动员的崛起与陨落,往往与他们的心理韧性、专注力和抗压能力密不可分。

心理战:赛场上的“第二战场”

2023年网球大满贯赛事中,世界排名第一的选手在决赛决胜盘一度因情绪崩溃连丢5局,最终憾负对手,赛后采访中,他坦言:“我开云app的技术没有问题,但那一刻我输给了自己的焦虑。”类似案例屡见不鲜——NBA球星在关键罚球时心跳加速导致失误,足球运动员在点球大战中因过度紧张而踢飞决胜球。

体育心理学家指出,高压环境下的决策能力是区分顶级选手与普通选手的核心指标,NBA传奇球员迈克尔·乔丹曾公开表示,他会在比赛最后时刻刻意放慢呼吸,通过心理暗示将压力转化为专注力。“那些时刻,球场会变得异常安静,而我只需要相信训练。”

科学训练:心理技能纳入日常课程

随着体育科学的发展,心理训练已成为职业运动员的必修课,美国奥运代表团自2012年起为所有项目配备专职心理教练,中国乒乓球队也引入“正念训练”帮助队员应对大赛压力。

可视化训练

滑雪名将谷爱凌在采访中透露,她每天会花10分钟闭眼模拟比赛场景:“我在脑海中反复演练每一个动作,直到它们变成肌肉记忆。”研究表明,这种心理演练能激活大脑运动皮层,提升实际表现。

呼吸调控技术

马拉松世界纪录保持者基普乔格将“箱式呼吸法”(吸气4秒-屏息4秒-呼气4秒)作为赛前标配,以稳定心率,体育心理学家解释,规律的呼吸能抑制皮质醇分泌,减少紧张感。

逆境模拟

英超曼城队在训练中会故意制造干扰(如突然鸣哨、播放嘘声),让球员适应突发状况,主教练瓜迪奥拉认为:“心理适应力比战术更重要。”

案例剖析:心理逆转的经典瞬间

2016年里约奥运会女排决赛中,中国队在先失一局的情况下连扳三局夺冠,郎平在赛后分析:“我告诉队员,忘记比分,只关注下一个球。”这种“分块化思维”(Chunking)帮助选手避免被全局压力吞噬。

另一典型案例是NBA球员德怀恩·韦德,2006年总决赛中,他在0-2落后的逆境下,通过心理教练的引导调整自我对话方式,最终率队翻盘并当选MVP。“我不再想‘必须赢’,而是想‘享受比赛’。”

青少年体育:心理建设需从根基抓起

职业运动员的心理问题往往源于青少年时期的训练环境,国内某青少年足球调查显示,70%的球员因“害怕教练批评”而不敢尝试高风险动作,体育教育专家呼吁:“过早的功利化训练会扼杀创造力,必须重视心理韧性培养。”

日本足球青训体系将“挫折教育”纳入课程,要求小球员在每场失利后撰写心理复盘报告;美国高中联赛则规定,教练需接受运动心理学培训方可上岗。

未来趋势:科技赋能心理训练

人工智能正逐步介入体育心理领域,荷兰某公司开发的“情绪识别头盔”可通过脑电波监测运动员的专注度;美国棒球大联盟利用VR技术模拟满垒压力场景,训练球员的临场反应。

专家也警告,技术不能替代人性化辅导,NBA心理顾问大卫·格拉泽强调:“真正的突破来自运动员与教练之间的信任关系。”

当体育竞技进入毫秒必争的时代,心理层面的细微差距可能直接改写奖牌归属,从个体选手到团队项目,从职业联赛到校园体育,“心态”已不再是玄学,而是可量化、可训练的决胜要素,正如奥运会金牌得主所言:“技能让你参赛,心理让你夺冠。”

(完)