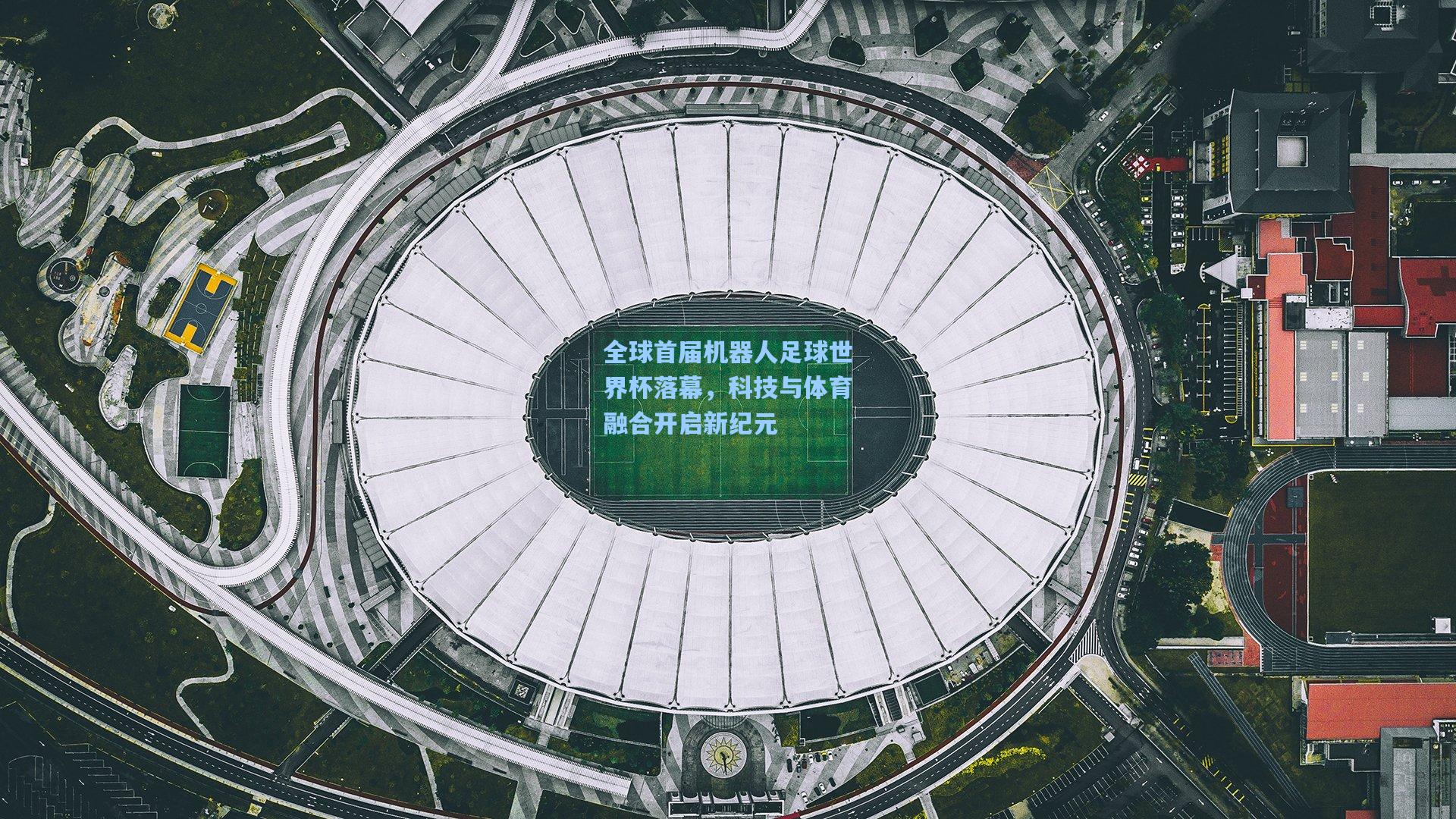

在科技与体育的跨界碰撞中,开云一场前所未有的赛事吸引了全球目光,首届机器人足球世界杯(RoboCup)在东京落下帷幕,来自32个国家的128支机器人队伍在绿茵场上展开激烈角逐,德国慕尼黑工业大学的“AI Phoenix”队以3:1战胜日本东京大学的“Samurai Bot”队,捧起冠军奖杯,这场赛事不仅展现了人工智能与机器人技术的飞速发展,更标志着体育竞技正迈入一个全新的智能化时代。

机器人运动员的“巅峰对决”

与传统足球赛不同,机器人足球世界杯的参赛者全是自主设计的智能机器人,它们身高约50厘米,重量不超过5公斤,依靠内置的传感器、摄像头和人工智能算法实现自主移动、传球和射门,比赛规则与国际足联(FIFA)标准基本一致,但针对机器人特性进行了微调,例如将比赛时长缩短为上下半场各10分钟。

决赛中,“AI Phoenix”队凭借其独特的动态路径规划算法和高效的团队协作能力占据上风,开场仅3分钟,其前锋机器人通过一次精妙的三角配合突破防线,用一记弧线球首开纪录,而“Samurai Bot”队则在下半场利用一次快速反击扳平比分,引发全场欢呼,关键时刻,“AI Phoenix”的中场机器人通过实时数据分析调整战术,连续两次远射得手,锁定胜局。

技术突破背后的科学竞赛

机器人足球世界杯的核心目标并非单纯争夺胜负,而是推动人工智能与机器人技术的实际应用,参赛团队需攻克多项技术难题,包括机器人的动态平衡、视觉识别、实时决策和多机协作,冠军队伍“AI Phoenix”采用了一种新型强化学习模型,使机器人能在0.1秒内完成从感知环境到执行动作的全过程,其效率远超往届赛事。

赛事组委会主席、著名机器人学家松本健一教授表示:“这项赛事是人工智能领域的‘奥运会’,通过足球这种高动态、高对抗的场景,我开云app们能够验证算法在复杂环境中的可靠性,这些技术未来将应用于救灾、医疗甚至太空探索。”

体育与科技融合的未来图景

机器人足球世界杯的举办引发了关于体育本质的讨论,国际奥委会技术总监艾米丽·卡特认为:“科技正在重塑体育的边界,机器人赛事不是取代人类运动员,而是拓展了竞技的可能性。”据悉,国际奥委会已考虑在2032年布里斯班奥运会中增设机器人表演赛项目。

赛事也带动了青少年科技教育的热潮,全球超过200所学校开设了机器人足球选修课,中国深圳的“少年工程师”队成为首支闯入16强的中学生队伍,其教练王磊表示:“孩子们通过设计和编程机器人,不仅学到了知识,更培养了团队精神和解决问题的能力。”

争议与挑战并存

尽管赛事广受赞誉,但争议也随之而来,部分传统体育爱好者质疑机器人比赛的观赏性,认为其缺乏人类运动员的情感张力,对此,赛事技术委员会回应称,未来将通过更逼真的仿生设计和情感交互算法提升观赛体验,机器人制造成本高昂(每台约2万美元)也限制了普及,组委会计划推出开源硬件方案以降低门槛。

从实验室到绿茵场,机器人足球世界杯为人类打开了一扇未来之窗,当科技与体育的界限逐渐模糊,我们或许正见证着一场无声的革命——速度、力量与智慧的比拼不再局限于血肉之躯,而是延伸至更广阔的智能领域,正如松本健一教授所说:“今天的机器人足球,可能是明天人工智能社会的缩影。”